SUKABUMIUPDATE.com - Sebuah pertanyaan cerdas dilontarkan oleh penyair dan sastrawan Indonesia, Binhad Nurrohmat (06/11), melalui unggahan di media sosialnya, yang langsung menyentuh persimpangan antara sejarah, sastra, dan linguistik lokal.

Pertanyaan itu berbunyi: "Dalam roman Multatuli 'Max Havelaar' ditemukan nama tokoh Adinda di daerah Lebak. Pada tahun 1800-an, lazimkah di Lebak ada orang bernama Adinda?"

Pertanyaan ini datang dari seorang sastrawan yang memang dikenal karena mata puitis dan kritisnya. Binhad Nurrohmat, lahir di Lampung (1976) namun tumbuh di Yogyakarta, adalah figur penting dalam sastra kontemporer, dijuluki sebagai "penyair kuburan" karena kedalaman inspirasi karyanya.

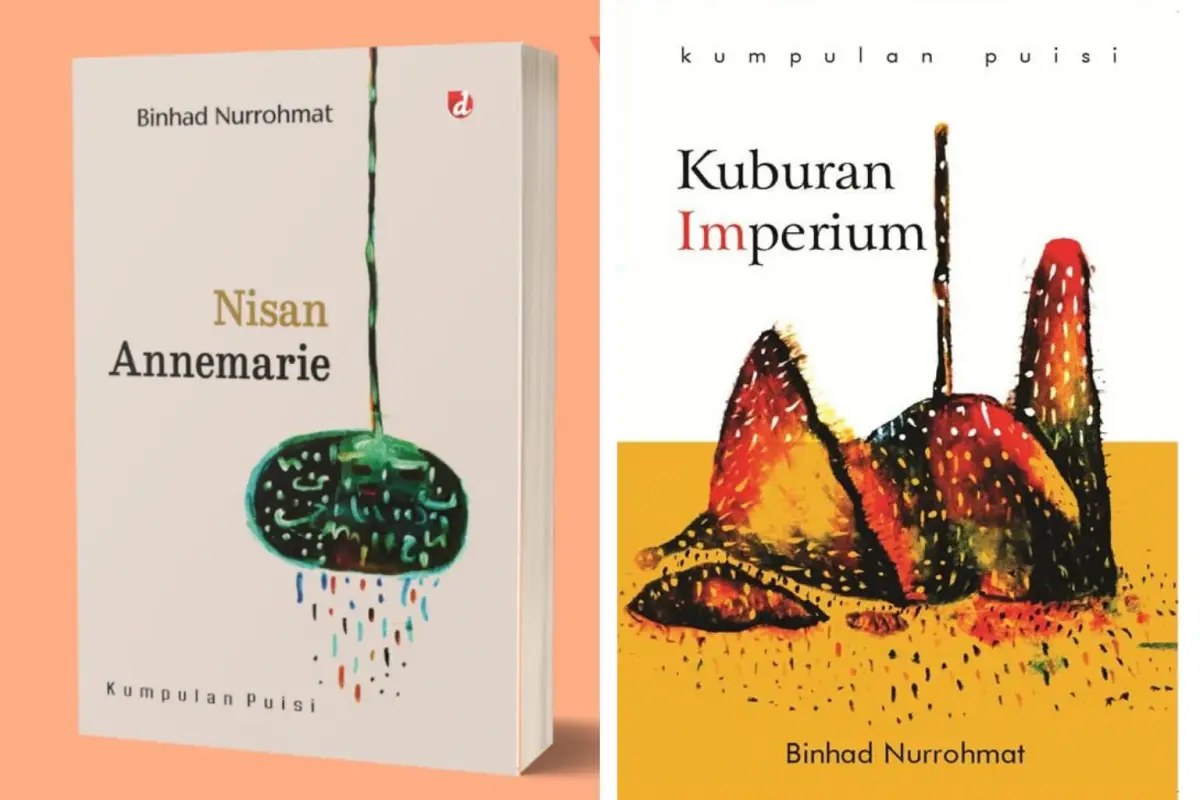

Melalui kumpulan puisi seperti Kuda Ranjang (2004) dan Nisan Annemarie (2020), ia secara konsisten mengeksplorasi tema-tema politik seksual hingga sufisme, selalu menekankan pentingnya intelektual dan kepekaan sosial dalam karya sastra. Dengan latar belakang pemikiran yang tajam inilah, pertanyaan mengenai tokoh fiksi Adinda dari Lebak menjadi relevan.

Baca Juga: Songsong Pertanian Modern, Ratusan Alsintan Gratis Didistribusikan Distan untuk Petani Sukabumi

Pertanyaan yang diajukan oleh Binhad Nurrohmat mengenai nama Adinda di Lebak abad ke-19 berfungsi sebagai kunci untuk membuka wawasan lintas disiplin. (Gambar: Karya Binhad Nurrohmat)

Pertanyaan yang diajukan oleh Binhad Nurrohmat mengenai nama Adinda di Lebak abad ke-19 berfungsi sebagai kunci untuk membuka wawasan lintas disiplin. (Gambar: Karya Binhad Nurrohmat)

Ringkasan Singkat Roman Max Havelaar

Roman Max Havelaar, atau Lelang Kopi Perusahaan Dagang Belanda (Max Havelaar, of de koffij-veilingen der Nederlandsche Handelsmaatschappij) ditulis oleh Eduard Douwes Dekker dengan nama pena Multatuli (bahasa Latin: "Saya sudah banyak menderita") dan diterbitkan pada tahun 1860. Novel ini adalah gugatan keras Multatuli terhadap sistem tanam paksa (Cultuurstelsel) dan praktik korupsi yang terjadi di Hindia Belanda pada pertengahan abad ke-19.

Inti ceritanya berpusat pada tokoh Max Havelaar, seorang Asisten Residen yang idealis dan baru ditugaskan di Lebak, Banten. Havelaar terkejut menyaksikan penindasan dan pemerasan yang dilakukan oleh para Bupati (penguasa lokal) dan Demang terhadap rakyat pribumi.

Puncak novel adalah Bab XVII, yang memuat kisah tragis pasangan petani, Saidjah dan Adinda, yang menderita kehilangan kerbau mereka akibat pemerasan oleh penguasa lokal. Kisah Saidjah dan Adinda ini adalah penceritaan yang sangat emosional dan puitis, yang berfungsi untuk menunjukkan dampak nyata dan memilukan dari kebijakan kolonial yang kejam terhadap manusia biasa.

Baca Juga: Obrolan Warung Kopi: Urang Sunda Ngopi di Kota Mochi, Kunaon Galaxy S26 Ultra Jadi Mahal Pisan?

Menyingkap Adinda antara Fiksi dan Realitas Dialek

Analisis linguistik menunjukkan bahwa nama "Adinda" dalam konteks Lebak 1800-an kemungkinan besar bukanlah nama diri resmi yang lazim. Sebaliknya, kata ini berfungsi sebagai Kata Sapaan Sastra (Melayu Tinggi). Adinda berasal dari kata dasar Adi atau Adik yang mendapatkan sufiks peninggi "-nda", yang berfungsi memberikan nuansa hormat, mesra, dan puitis.

Multatuli memilih kata ini karena nilai romantis dan universal-nya. Sapaan Sunda lokal yang lebih umum saat itu adalah Nyi atau Euis. Namun, melalui sapaan puitis inilah Saidjah mengukuhkan janjinya:

"Hitunglah bulan. Aku akan pergi selama tiga kali dua belas bulan, tidak termasuk yang sekarang. Lihat, Adinda, torehlah sebuah tanda di lesungmu setiap kali bulan baru datang."

Penggunaan kata "Adinda" berhasil menguatkan tragedi Saidjah-Adinda, menjadikannya ikon yang menggetarkan hati pembaca.

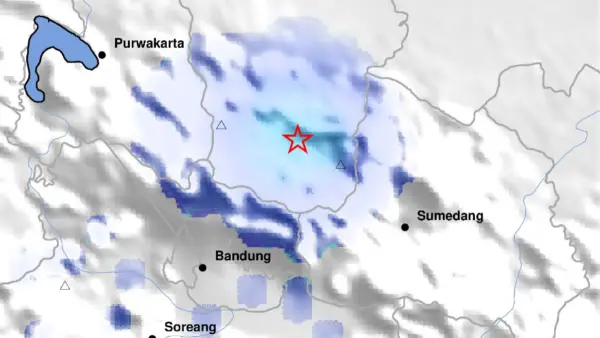

Tangkapan layar pertanyaan cerdas Binhad Nurrohmat di akun sosmed-nya @BinhadNurrohmat

Tangkapan layar pertanyaan cerdas Binhad Nurrohmat di akun sosmed-nya @BinhadNurrohmat

Dialek Lebak Sunda yang Egaliter

Pertanyaan mengenai Adinda kemudian melebar pada identitas linguistik Lebak. Wilayah Lebak, Pandeglang, Menes, dan Labuan, seluruhnya berada di zona penutur Bahasa Sunda Dialek Banten (Sunda-Banten).

Sunda Banten ini berbeda dengan Sunda Priangan (Standar) karena mempertahankan sifat egaliter yang melonggarkan atau menghilangkan sistem Undak Usuk Basa (tingkatan bahasa halus/kasar). Penutur Lebak cenderung menggunakan kosakata loma (akrab) untuk semua kalangan, seperti menggunakan Aing atau Kami untuk 'saya', dan memiliki leksikon spesifik, seperti Singkong disebut Dangdeur dan Sangat adalah Jasa.

Sunda-Banten seringkali memiliki pelafalan vokal atau konsonan yang berbeda, memberikan ciri khas pada aksennya:

Vokal /a/ di akhir kata: Di beberapa wilayah Banten (terutama selatan), pelafalan vokal /a/ di akhir kata seringkali diucapkan sedikit seperti /e/ atau /ǝ/ (seperti pada kata "emas"), atau lebih jelas dan terbuka dibandingkan Sunda Priangan.

Intonasi: Intonasi Sunda-Banten cenderung lebih cepat dan terkadang dianggap memiliki nada yang lebih "keras" atau "tegas" oleh penutur Sunda Priangan.

Baca Juga: Kaleidoskop Musik 2025: Ceria Dari Jaket Harajuku J-Rocks Sampai Hype YOASOBI

Hubungan Max Havelaar dan Memori Kesundaan Banten

Meskipun Multatuli menulis gugatannya dalam bahasa Belanda dan menggunakan narasi yang dipengaruhi oleh romantisme Eropa, kisah Max Havelaar berlatar dan berdenyut di tanah Kesundaan Banten.

Novel ini merekam penderitaan masyarakat Sunda di Lebak pada pertengahan abad ke-19, saat wilayah Banten baru saja diserap sepenuhnya ke dalam administrasi kolonial Hindia Belanda setelah runtuhnya Kesultanan Banten . Catatan penderitaan inilah yang menjadi fondasi memori kolektif lokal. Hari ini, Saidjah dan Adinda bukan lagi sekadar tokoh fiksi, melainkan simbol perlawanan dan trauma sejarah yang diwariskan dari generasi ke generasi masyarakat Banten, menegaskan bahwa kebudayaan Sunda Banten adalah akar yang kuat di balik narasi kritis tersebut.

Jati Diri Egalitarian Sunda Banten dalam Kisah Saidjah

Konteks sosiolinguistik Sunda Banten yang secara alami egaliter dan minim stratifikasi bahasa secara tidak langsung mendukung semangat roman Multatuli. Berbeda dengan Sunda Priangan yang dipimpin oleh bangsawan yang ketat menjaga hierarki, Sunda Banten, terutama di wilayah Kanekes (Baduy) dan sekitarnya, dikenal karena kesederhanaan dan struktur sosialnya yang lebih rata.

Baca Juga: 74% Pria Merokok! Indonesia Negeri Para Perokok

Tragedi Saidjah dan Adinda petani yang diperas oleh bupati mereka sendiri (seorang Ménak Sunda) menjadi penegasan bahwa sistem kolonial telah merusak struktur adat dan menghilangkan kesetaraan yang secara alamiah dimiliki oleh masyarakat Sunda di wilayah barat. Dengan demikian, Max Havelaar tidak hanya mengkritik Belanda, tetapi juga secara implisit mengkritik elite Sunda yang tunduk dan bersekongkol dengan penjajah.

Secara keseluruhan, pertanyaan yang diajukan oleh Binhad Nurrohmat mengenai nama Adinda di Lebak abad ke-19 berfungsi sebagai kunci untuk membuka wawasan lintas disiplin. Nama Adinda bukanlah panggilan lazim harian masyarakat Sunda Banten yang egaliter, melainkan sapaan Melayu Tinggi yang secara puitis diangkat oleh Multatuli untuk memanusiakan penderitaan rakyat.

Dalam konteks yang lebih luas, kisah ini menjadi titik temu di mana Sunda Banten sebuah dialek dengan jati diri non-hierarkis yang dipertahankan kuat di Lebak berinteraksi dengan narasi kolonial. Roman Max Havelaar pada akhirnya tidak hanya merekam sejarah penindasan, tetapi juga mengabadikan identitas linguistik dan sosial masyarakat Sunda di Banten yang tangguh, di mana kesetaraan sosial yang tercermin dalam bahasa mereka (minimnya undak usuk) turut menegaskan kontras tragis antara idealisme lokal dan kekejaman sistem feodal kolonial.