SUKABUMIUPDATE.com - Di seluruh wilayah Jawa Barat, nama Asep pernah menjadi penanda identitas yang paling kokoh, hampir sinonim dengan maskulinitas dan citra diri laki-laki Sunda. Diperkirakan bahwa selama periode pasca-kemerdekaan hingga era 1980-an, nama ini mencapai titik kulminasi popularitas, seolah menjadi nama wajib bagi banyak keluarga, terutama dari kelas menengah Sunda. Namun kini, panorama penamaan telah berubah drastis. Di tengah arus besar globalisasi yang membawa masuk nama-nama bernuansa Arab dengan konotasi religius yang mendalam (seperti Zayyan, Rayyan, atau Khalif) dan nama-nama dari budaya Barat yang terdengar modern (seperti Lucas, Nathan, atau Kenzo), nama Asep perlahan mulai tenggelam.

Sebenarnya, Indonesia juga kaya akan warisan penamaan yang memiliki nilai historis dan spiritual yang mendalam, yang juga turut membentuk lanskap penamaan nasional. Nama-nama dari tradisi Sansekerta dan Kawi sangat umum, seperti Arya (bangsawan), Bima (gagah), atau Dewi (ilahi), yang mewarisi filosofi dari era kerajaan kuno Nusantara dan sering kali digunakan secara lintas agama karena makna keagungannya.

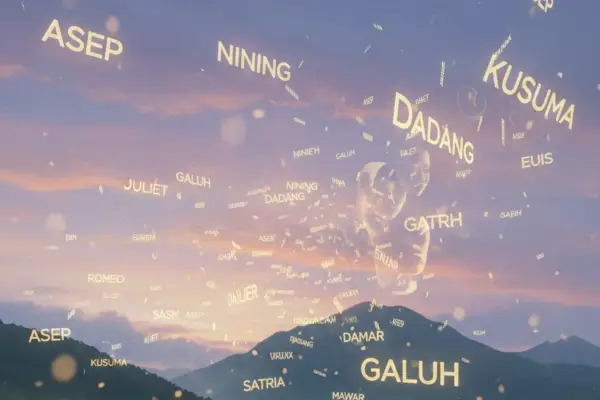

Masyarakat Sunda memiliki tradisi penamaan yang kental dengan doa dan harapan akan kebajikan murni, terbukti dari nama-nama yang mencerminkan sifat luhur dan kebaikan hati yang bersumber dari kekayaan bahasa lokal. Nama-nama seperti Wawan (berasal dari wawa yang bermakna membawa kebaikan atau pembawa pesan), Tatang (pemimpin yang bijaksana dan ditaati), atau Nana (yang tersayang atau disayangi) menunjukkan harapan akan kasih sayang dan kepemimpinan yang harmonis. Sementara itu, nama seperti Dudi (anak bungsu yang penuh perhatian), atau Didin (singkatan dari didinya yang mengacu pada kekhasan daerah) juga mengandung nilai baik berupa keakraban dan kebanggaan akan identitas.

Baca Juga: 9 Manfaat Quinoa: Biji Ajaib yang Lebih Sehat dari Nasi

Nama-nama ini membuktikan bahwa nilai-nilai kebaikan, kepemimpinan, dan kesalehan (bageur) selalu tersemat dalam pilihan nama Sunda, menjadikannya warisan budaya yang memiliki makna mendalam dan luhur. Sunda memiliki kekayaan penamaan yang mendalam, mencerminkan harapan orang tua akan kebajikan, kesalehan, dan kebaikan luhur bagi anak-anak mereka, nama-nama seperti Wibawa (kekuatan, kewibawaan), Wiratama (prajurit utama/terbaik), atau Kusumah (bunga, kesempurnaan) melambangkan harapan agar anak tumbuh menjadi pribadi yang agung, berani, dan berintegritas. Sementara itu, nama yang mengandung unsur Nugraha (anugerah),atau Sugema (bahagia, puas) mencerminkan doa untuk keberuntungan spiritual, kebaikan akhlak, dan kehidupan yang penuh syukur, menunjukkan bahwa identitas Sunda selalu menyematkan nilai-nilai luhur dan kesalehan dalam penamaan lokal mereka, jauh sebelum pengaruh penamaan asing menjadi dominan

Sementara itu, di kalangan saudara kita komunitas lainnya nama-nama yang berasal dari tradisi Ibrani, Yunani, dan Latin sangat dominan, seperti Yohanes, Maria, Gabriel, dan Daniel, yang dipilih karena memiliki rujukan langsung pada tokoh-tokoh sentral dalam Alkitab. Selain itu, banyak suku mempertahankan sistem penamaan tradisional yang terkait langsung dengan adat dan identitas lokal yang sakral, seperti nama-nama urutan kelahiran di Bali (Wayan, Made) atau nama marga/klan di Batak (Lumban, Simanjuntak), yang berfungsi sebagai penanda sosial dan ritual yang tak terpisahkan dari jati diri.

Baca Juga: Mate X7 HP Lipat Tipisnya Bikin Kaget & Fiturnya Bikin Kepincut! Meluncur Awal Desember 2025

Meskipun warisan penamaan Indonesia begitu kaya dan beragam, terentang dari nama-nama agung, fenomena sosiolinguistik modern menunjukkan adanya tekanan homogenisasi yang luar biasa, terutama di tengah arus globalisasi dan penegasan identitas keagamaan. Tren ini secara langsung menggeser keberlangsungan nama-nama etnis yang dianggap terlalu spesifik. Hal ini membawa kita kembali pada kasus nama Asep di tanah Sunda, yang menjadi studi kasus sempurna mengenai bagaimana kekuatan budaya eksternal mengubah persepsi internal masyarakat terhadap identitasnya sendiri.

Nama-nama tradisional seperti Asep kini sering dilabeli sebagai "nama orang tua" atau nama generasi lawas oleh anak-anak muda saat ini. Fenomena sosiolinguistik ini bukan sekadar pergantian tren sesaat, melainkan sebuah cerminan nyata dari perubahan struktur sosial, aspirasi identitas, dan tantangan yang dihadapi oleh budaya Sunda dalam menghadapi dunia yang semakin terglobalisasi. Meskipun telah menjadi subjek perbincangan populer di mana-mana, akar linguistik nama Asep sejatinya sangat jelas dan lokal, berbanding terbalik dengan pandangan yang mencoba mengaitkannya dengan etimologi asing. Berdasarkan kajian linguistik dan budaya, nama Asep berasal langsung dari kosa kata inti Bahasa Sunda, yaitu kata "kasep" yang secara harfiah berarti "tampan," "gagah," atau "elok."

Nama ini pada awalnya berfungsi sebagai gelar atau panggilan kasih sayang yang diberikan kepada anak laki-laki yang dianggap rupawan atau anak sulung laki-laki yang disayangi, bukan sebagai nama formal yang tercatat di akta kelahiran. Mengenai pandangan alternatif, Djudju Sudjana, seorang budayawan Sunda, menegaskan dalam analisisnya tentang filosofi penamaan lokal, bahwa segala upaya mengaitkan Asep dengan tokoh atau bahasa asing adalah Folk Etymology yang tidak didukung bukti linguistik maupun sejarah. Nama Asep, oleh karena itu, merupakan sebuah doa dan harapan mendalam dari orang tua Sunda agar anak laki-laki mereka tumbuh menjadi pribadi yang berwibawa, elok perilakunya, dan membanggakan.mnAsep maknanya positif dan kental filosofi ("tampan"), nama Asep menghadapi tekanan ganda yang merusak popularitasnya: tekanan dari sisi agama dan tekanan dari sisi modernitas. Pertama, terdapat dorongan sosial yang kuat untuk memberikan nama yang memiliki kaitan erat, atau setidaknya terdengar serupa, dengan narasi dan bahasa Islam.

Baca Juga: Malam Kutub di Utqiağvik Alaska Telah Dimulai & Selama 66 Hari Matahari Tidak Muncul

Hal ini memicu munculnya upaya Folk Etymology yang menghubungkan Asep dengan tokoh Islam seperti Ashif bin Barkhoya (penasihat Nabi Sulaiman), sebuah langkah yang bertujuan memberikan legitimasi religius dan martabat yang lebih tinggi pada nama lokal yang terlanjur dianggap kurang 'sakral' dibandingkan nama Arab murni. Kedua, Asep terdesak oleh nama-nama Barat dan Eropa yang dianggap membawa prestise dan modal sosial yang lebih tinggi.

Menurut Dr. Iwan Gunawan, seorang Sosiolog dari Universitas Indonesia, "Pemilihan nama asing (Barat atau Arab) merupakan cerminan nyata dari aspirasi kelas menengah urban yang ingin anak mereka memiliki Symbolic Capital dan terkesan global atau religius. Nama-nama tradisional dianggap membawa stigma lokalitas, bahkan pedesaan, yang ingin dihindari." (Sumber: Riset dan publikasi akademik terkait Sosiolinguistik Penamaan). Hal ini menjelaskan mengapa nama yang arti harfiahnya sederhana seperti "Taylor" (penjahit) menjadi sangat populer: popularitasnya didasarkan pada asosiasi budaya yang kuat (kesuksesan, film, gaya hidup modern), bukan pada maknanya yang sederhana.

Penurunan dramatis dalam penggunaan nama Asep dan nama-nama tradisional Sunda/Jawa lainnya merupakan indikasi serius dari hilangnya kepercayaan kolektif terhadap identitas kultural sendiri di tengah gelombang globalisasi yang tak terbendung. Fenomena ini telah lama diamati oleh para pakar budaya. Seperti yang disoroti oleh Prof. Dr. A. Chaedar Alwasilah, seorang Linguis dan Budayawan Sunda, tren ini didorong oleh kecenderungan Out-group Prestige, di mana masyarakat secara kolektif menganggap nama-nama dari luar (Arab atau Barat) memiliki martabat sosial yang lebih tinggi ketimbang nama-nama dari in-group (nama lokal sendiri).

Bangga dengan Sunda Menjaga kasep di era Global!

Bangga dengan Sunda Menjaga kasep di era Global!

Di era modern ini, asosiasi, 'brand' global, dan aspirasi sosial yang dilekatkan pada sebuah nama jauh lebih dominan dalam keputusan penamaan daripada makna harfiahnya. Nama Asep, yang menyimpan filosofi Sunda tentang keindahan dan keperkasaan, kini menghadapi tantangan besar. Revitalisasi nama-nama tradisional tidak hanya membutuhkan kesadaran linguistik tentang akar katanya (kasep), tetapi juga apresiasi sosiologis bahwa identitas lokal adalah modal budaya yang sama berharganya dengan modal global.

Arabisasi penamaan adalah sebuah tren sosiokultural di mana nama-nama yang berasal dari bahasa Arab atau memiliki nuansa Timur Tengah semakin dipilih oleh orang tua Indonesia, sering kali menggantikan atau mencampurkan nama tradisional. Fenomena ini didorong oleh keinginan kuat untuk mengekspresikan identitas keagamaan yang teguh. Bagi sebagian besar masyarakat, bahasa Arab tidak hanya berfungsi sebagai bahasa komunikasi, tetapi juga sebagai bahasa suci (bahasa Al-Qur'an).

Dengan memberikan nama Arab, orang tua merasa telah memberikan legitimasi religius kepada sang anak, sebuah modal simbolisme yang diharapkan dapat menjadi doa dan tuntunan spiritual. Nama-nama seperti Muhammad, Ahmad, Aisyah, atau Fatimah, serta turunan modernnya (misalnya, Rayyan, Zayyan, Khalisa) kini dianggap memiliki kedalaman makna dan berkah yang melebihi nama-nama lokal yang hanya berakar pada sifat atau alam. Sementara ini beredar 'Cocokologi' atau lebih tepat lagi bila dikatakan dorongan kuat untuk menghubungkan nama lokal yang sudah ada dengan akar Arab, sebuah proses yang dikenal sebagai folk etymology.

Baca Juga: Mulai 1 Januari 2026, KDM Wajibkan Semua Desa di Jabar Buka Pos Pengaduan Masyarakat

Pemahaman di masyarakat sering kali menganggap kutipan atau frasa berbahasa Arab sebagai bagian dari Hadis atau Ayat Suci, bahkan jika kutipan tersebut aslinya berasal dari pepatah, syair, atau ujaran ulama, karena adanya otoritas linguistik dan religius yang melekat pada bahasa Arab itu sendiri. Dalam konteks budaya Islam yang kuat, bahasa Arab dihormati sebagai bahasa wahyu (Al-Qur'an) dan bahasa Hadis. Ketika sebuah kalimat diucapkan dalam bahasa Arab, ia secara otomatis membawa prestise spiritual yang tinggi (sacred prestige), sehingga memicu asumsi kolektif bahwa sumbernya pasti bersifat ilahiah atau kenabian, meskipun tidak disertai sanad atau rujukan yang jelas. Kecenderungan ini diperkuat oleh literasi keagamaan yang terbatas pada sebagian masyarakat, yang membuat mereka kesulitan membedakan antara Nafs al-Kalam (teks suci) dan Hikam (kata-kata bijak non-kenabian), sehingga setiap tuturan berbahasa Arab diperlakukan dengan penghormatan yang sama layaknya teks primer.

Dalam kasus nama Asep dari Sunda, muncul spekulasi populer yang mencoba mengaitkannya dengan tokoh Ashif bin Barkhoya (penasihat Nabi Sulaiman) atau kata Arab 'aasif (bijaksana/mengampuni), meskipun akar linguistik Asep jelas dari kata Sunda kasep (tampan). Upaya ini, yang tidak didukung bukti linguistik atau sejarah, mencerminkan adanya kebutuhan psikologis-sosial untuk mengangkat martabat nama lokal agar selaras dengan narasi sejarah Islam yang lebih luas dan dianggap lebih mulia. Jika nama lokal tidak bisa diganti, setidaknya ia harus 'disucikan' dengan mencari tautan (walaupun lemah) ke Timur Tengah.

Penyebaran tren Arabisasi ini juga didukung oleh peran penting dari lembaga keagamaan dan pendidikan. Nama-nama Islami sering dipromosikan melalui ceramah, buku panduan penamaan, serta institusi pendidikan Islam (madrasah dan pesantren). Kurikulum dan lingkungan sosial di lembaga-lembaga ini secara tidak langsung menekankan pentingnya nama yang memiliki rujukan keagamaan yang jelas, terutama nama yang memiliki koneksi langsung dengan keluarga Nabi atau istilah dalam Al-Qur'an. Hal ini membentuk pandangan kolektif bahwa nama Arab memiliki out-group prestige yang jauh lebih tinggi. Dalam konteks ini, nama-nama yang berbau Jawa, Sunda, atau Sansekerta, meskipun memiliki makna yang indah dan filosofis, sering dianggap sebagai warisan masa lalu yang kurang merefleksikan identitas Muslim modern.

Baca Juga: Soroti Kasus Dugaan Asusila Walid, MUI Sukabumi: Syahwat Tak Terbendung Merusak Generasi

Keanggunan yang sederhana dan fungsional. Pakaian tradisional laki-laki Arab adalah penanda identitas dan kearifan di tengah panasnya tradisi.

Keanggunan yang sederhana dan fungsional. Pakaian tradisional laki-laki Arab adalah penanda identitas dan kearifan di tengah panasnya tradisi.

Tren Arabisasi yang masif ini menimbulkan tantangan serius terhadap pelestarian identitas budaya dan penamaan lokal di Indonesia. Ketika mayoritas orang tua memilih pola penamaan yang seragam berdasarkan satu bahasa asing, warisan penamaan tradisional yang kaya dan beragam yang mencerminkan alam, kearifan lokal, dan urutan kelahiran secara bertahap tergerus. Fenomena ini menunjukkan adanya pergeseran prioritas: identitas agama yang diekspresikan melalui bahasa asing (Arab) diposisikan di atas identitas kultural dan etnis yang diekspresikan melalui bahasa lokal (Sunda atau Jawa). Oleh karena itu, penurunan popularitas nama seperti Asep tidak hanya sekadar tren, melainkan sebuah indikasi adanya erosi nilai-nilai budaya lokal di hadapan gelombang besar globalisasi identitas keagamaan.

Perlu dicatat, artikel ini disusun berdasarkan analisis sosiolinguistik, data budaya, dan kutipan akademis mengenai tren penamaan di Indonesia, khususnya Jawa Barat. Meskipun data linguistik menguatkan bahwa asal nama "Asep" murni dari Bahasa Sunda (kasep), pandangan mengenai keterkaitannya dengan Ashif bin Barkhoya atau tokoh Timur Tengah lainnya adalah representasi dari folk etymology dan wacana populer di masyarakat, bukan fakta historis yang didukung bukti akademik. Tujuan dari analisis ini adalah untuk menjelaskan fenomena pergeseran budaya dalam penamaan dan tidak bermaksud untuk mendiskreditkan pilihan nama individu mana pun atau meremehkan nilai religius dari nama-nama yang berasal dari bahasa Arab. Meskipun dorongan untuk mengadopsi nama Arab seringkali didasari oleh motivasi keagamaan, perlu dicatat bahwa tidak semua nama yang berasal dari bahasa Arab memiliki nilai religius yang spesifik atau eksklusif dalam konteks Islam.

Cukup banyak nama Arab yang populer di Indonesia sejatinya adalah nama-nama sekuler yang merujuk pada sifat, benda alam, atau profesi, sama halnya dengan nama lokal. Contohnya, nama Jamil berarti 'indah', Shams berarti 'matahari', atau Jamal berarti 'keindahan' atau merujuk pada sifat, atau profesi, alih-alih merujuk pada teks keagamaan eksklusif; nama-nama seperti Amir (pemimpin), Jamal (keindahan), Khalid (kekal) untuk laki-laki, atau Layla (malam), Yasmin (melati), dan Farah (kebahagiaan) untuk perempuan, sering digunakan oleh berbagai komunitas agama di seluruh Timur Tengah.

Meskipun di Indonesia nama-nama ini otomatis diasosiasikan dengan Islam karena otoritas bahasa Arab, makna esensialnya bersifat universal dan diadopsi karena estetika bunyinya serta maknanya yang positif. Nama-nama ini populer di seluruh dunia Arab, termasuk di kalangan Kristen Koptik atau minoritas lainnya. Namun, di Indonesia, karena kuatnya asosiasi bahasa Arab dengan Al-Qur'an dan ibadah, nama-nama tersebut secara otomatis dianggap sebagai 'nama Islami' dan karenanya memiliki prestise spiritual. Persepsi inilah yang membuat nama lokal seperti Asep, meskipun maknanya juga positif ('tampan'), kalah saing karena dianggap kurang mengandung 'aura' keagamaan yang jelas.

Fenomena merosotnya popularitas nama Asep dan nama-nama tradisional lainnya menawarkan sebuah cermin reflektif bagi identitas kultural kita. Ia memaksa kita untuk bertanya, apakah upaya kita untuk menjadi modern atau religius harus selalu berarti menyingkirkan warisan penamaan leluhur yang sarat filosofi? Jika nama asing seperti Taylor (penjahit) bisa diterima karena asosiasi globalnya, mengapa Asep (tampan dan gagah) kini dianggap ketinggalan zaman? Refleksi mendalam ini penting, bukan untuk melarang penamaan baru, tetapi untuk menumbuhkan kesadaran bahwa bahasa dan nama lokal adalah 'arsip berjalan' dari peradaban kita, dan menjaga keberagamannya sama krusialnya dengan menjaga kekayaan alam Indonesia.