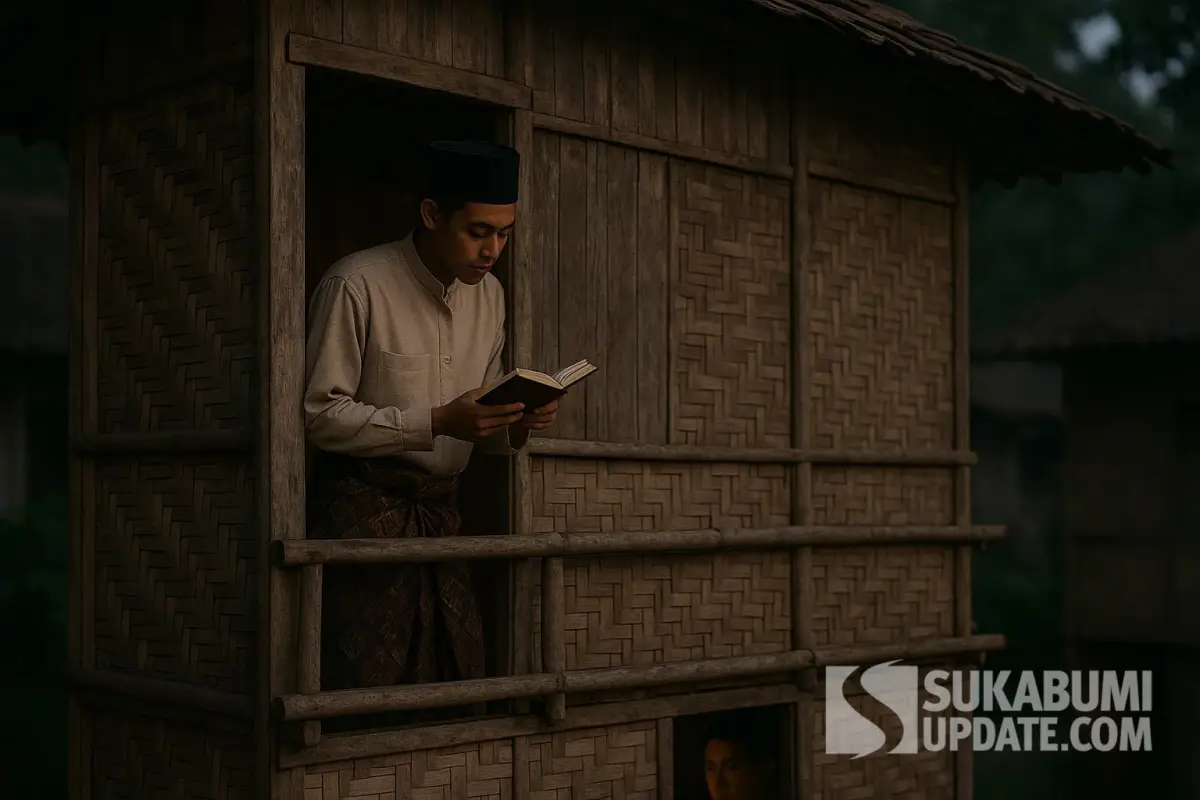

SUKABUMIUPDATE.com - Pesantren zaman baheula (dahulu) bukanlah sekadar bangunan, melainkan sebuah komunitas spiritual yang dibangun di atas kesederhanaan dan ketulusan niat. Pusatnya adalah sebuah Masjid Tua bangunan kokoh beratap joglo atau limas, seringkali berdinding kayu atau bata yang menghitam dimakan usia, dengan lantai tanah atau ubin dingin. Di sinilah denyut nadi ilmu dan ibadah berdetak, dipimpin oleh seorang Kiai yang kharismatik dan bersahaja.

Para santri yang mukim (menetap) tinggal di pondok atau kobong, sebuah asrama sangat sederhana yang terbuat dari bambu atau kayu. Satu bilik panjang dihuni beramai-ramai, hanya beralaskan tikar pandan atau bahkan lantai semen yang dingin. Tidak ada lemari mewah; harta benda hanya disimpan dalam peti kayu usang di bawah ranjang bambu. Mandi dan mencuci dilakukan di kali (sungai) atau pancuran yang letaknya tak jauh dari komplek, mengajarkan arti kesabaran dan gotong royong.

Pagi buta, suasana sudah riuh dengan kumandang azan dan suara air yang disiram untuk wudu. Setelah Subuh, ngaji bandongan dimulai, di mana puluhan santri duduk melingkar, menyimak Kiai membacakan dan menerangkan Kitab Kuning (kitab klasik berbahasa Arab gundul) yang sering diartikan dengan bahasa Jawa atau Sunda pegon. Siang hari diisi dengan mengabdi (khidmah) kepada Kiai, dari membersihkan lingkungan, membantu di ladang, hingga mencuci pakaian Kiai, yang diyakini sebagai kunci keberkahan ilmu.

Dengan filosofi yang mengutamakan adab di atas ilmu, dan keberkahan di atas materi, pesantren telah membuktikan diri sebagai model boarding school Nusantara yang tak lekang oleh waktu. (Ilustrasi: CanvaAI)

Dengan filosofi yang mengutamakan adab di atas ilmu, dan keberkahan di atas materi, pesantren telah membuktikan diri sebagai model boarding school Nusantara yang tak lekang oleh waktu. (Ilustrasi: CanvaAI)

Kobong Jantung Kesederhanaan Santri Mukim

Tempat tinggal para santri yang mukim (menetap) di pesantren zaman baheula dikenal dengan sebutan "Kobong." Bangunan ini adalah cerminan filosofi zuhud (kesederhanaan) yang dianut, bukan sekadar asrama, melainkan sekolah kehidupan yang melatih kemandirian dan kebersamaan. Kobong umumnya berbentuk bilik panjang yang dibangun dari material seadanya kayu atau bambu dengan atap rumbia atau ijuk.

Di dalamnya, tidak ada sekat privasi; puluhan santri tidur berjejer beralaskan tikar pandan atau bahkan langsung di lantai semen yang dingin. Harta benda pribadi hanya disimpan dalam peti kayu usang di bawah ranjang bambu seadanya. Kehidupan di Kobong adalah praktik gotong royong dan kesabaran yang tiada henti, di mana segala fasilitas minim dan tantangan harian (seperti mandi di kali atau antre di pancuran) menjadi kurikulum yang membentuk karakter dan mental yang kuat.

Kondisi Kobong yang serba terbatas ini sengaja dipertahankan oleh para Kiai, bukan karena kekurangan dana, melainkan sebagai bagian fundamental dari proses pendidikan. Hidup tanpa kemewahan di Kobong mengajarkan santri untuk fokus pada esensi ilmu dan ibadah, menjauhkan mereka dari godaan duniawi, dan menumbuhkan rasa solidaritas yang tinggi di antara sesama penuntut ilmu. Kobong adalah saksi bisu dari pengorbanan para santri yang rela meninggalkan kenyamanan rumah demi mencari keberkahan dan menguasai Kitab Kuning. Bagi banyak santri, kenangan akan Kobong yang gelap dan dingin, namun hangat oleh kebersamaan dan riuhnya suara mengulang pelajaran di tengah malam, adalah memori paling berharga yang membentuk identitas mereka.

Baca Juga: Kaleidoskop Tekno 2025: Era Transformasi Digital yang Mandiri dan Cerdas

Peran Santri Kalong

Di sisi lain, ada sosok Santri Kalong. Mereka adalah wajah pergerakan malam, santri yang datang dari desa tetangga atau kota terdekat. Saat tunggang gunung (senja hari), ketika langit mulai memerah, mereka berbondong-bondong berjalan kaki, membawa senter minyak atau obor kecil, menuju pesantren.

Begitu Magrib tiba, Santri Kalong menyatu dengan Santri Mukim di masjid untuk salat berjamaah, dilanjutkan dengan wirid, dan kemudian puncak dari kegiatan mereka: pengajian malam. Di bawah temaram lampu minyak atau listrik seadanya, suara Kiai yang serak namun berwibawa membimbing mereka membedah persoalan agama, fiqih, atau akhlak.

Setelah pengajian usai larut malam, ketika para Santri Mukim kembali ke kobong yang gelap dan sunyi, Santri Kalong pamit pulang. Mereka kembali menyusuri jalanan desa yang lengang dan gelap, membawa bekal ilmu yang baru saja didapat untuk dipraktikkan di rumah dan lingkungan mereka. Kedatangan dan kepulangan mereka yang senyap, bagai kelelawar malam, mencerminkan semangat tanpa batas dalam mencari ilmu.

Ilustrasi CanvaAI: suasana Pesantren di tatar Sunda zaman Baheula

Ilustrasi CanvaAI: suasana Pesantren di tatar Sunda zaman Baheula

Kiai Adalah Guru, Orang Tua, dan Pemimpin

Kiai bukanlah sekadar guru, melainkan wali (pemimpin spiritual) yang disegani dan dicintai. Rumahnya yang seringkali hanya lebih besar sedikit dari pondok santri adalah pusat administrasi, tempat musyawarah, dan tempat tabarruk (mencari berkah). Ilmu yang diajarkan tidak hanya teori, tetapi juga adab (tata krama) dan akhlaq (budi pekerti), menekankan bahwa ilmu tanpa adab bagai pohon tak berbuah.

Baca Juga: Tahukah Kamu? 12 November Ternyata Hari Ayah Nasional, Ini 25 Ucapan Penuh Makna Untuk Ayah

Pesantren zaman baheula adalah benteng budaya dan identitas, tempat di mana kesederhanaan berpadu dengan ketajaman ilmu, melahirkan pribadi-pribadi yang beriman, berakhlak mulia, dan berbakti kepada tanah air. "Santri Kalong" adalah sebutan atau istilah di lingkungan pesantren di Indonesia untuk santri (murid yang belajar agama di pesantren) yang tidak mukim atau tidak tinggal menetap di asrama pesantren (non-mukim). Berikut poin-poin penting tentang Santri Kalong:

- Non-Mukim: Mereka tidak menginap 24 jam di pesantren seperti "Santri Mukim." Mereka biasanya pulang ke rumah masing-masing setelah selesai kegiatan pengajian atau pembelajaran.

- Mengikuti Kegiatan: Mereka tetap mengikuti pengajian, tahfidz (menghafal Al-Qur'an), atau kegiatan belajar-mengajar lainnya di pesantren, namun hanya pada waktu-waktu tertentu, terutama malam hari (sehingga dijuluki "kalong" yang berarti kelelawar besar, yang aktif di malam hari).

- Asal: Umumnya mereka berasal dari lingkungan atau daerah sekitar pesantren.

- Alasan: Seringkali menjadi pilihan bagi mereka yang memiliki kewajiban lain di luar pesantren, seperti bersekolah formal, kuliah, atau bekerja, tetapi tetap ingin mendalami ilmu agama di pondok.

Baca Juga: Makam KH Ahmad Sanusi Diusulkan Jadi Wisata Sejarah dan Religi Sukabumi

Pada dasarnya, Santri Kalong memungkinkan seseorang untuk tetap mendapatkan ilmu agama di pesantren tanpa harus meninggalkan kewajiban atau rumahnya secara penuh waktu. Terkait kapan istilah "Santri Kalong" muncul dan apakah santri zaman dulu harus mukim (menetap), berikut penjelasannya berdasarkan tradisi pesantren:

Kapan Istilah "Santri Kalong" Muncul?

Istilah "Santri Kalong" muncul seiring dengan berkembangnya dan terorganisirnya sistem pesantren di Indonesia.

- Praktik Sudah Ada Sejak Awal: Praktik belajar non-mukim (seperti santri kalong) sudah ada sejak awal berdirinya pesantren. Para ulama bahkan berpendapat bahwa kebanyakan santri pada masa awal (sebelum asrama terorganisir) adalah 'kalong' dalam artian mereka datang untuk mengaji kepada Kiai, dan setelah selesai mereka kembali ke rumahnya atau tinggal di tempat sekitar seadanya, karena sistem asrama 24 jam belum sepenuhnya terbentuk.

- Istilah Menjadi Populer Setelah Ada Kontras: Istilah Santri Kalong menjadi populer dan terdefinisikan secara jelas ketika muncul kontras dengan Santri Mukim (santri yang tinggal menetap di asrama). Ketika pesantren mulai memiliki asrama yang terstruktur dan mewajibkan santri untuk mukim, barulah sebutan "kalong" (yang datang hanya pada malam hari/waktu pengajian, seperti kelelawar besar) digunakan untuk membedakan mereka.

- Contoh Sejarah: Ada catatan yang menyebutkan bahwa pada awal pendirian beberapa pesantren besar (seperti Tebuireng), jumlah santri pertama yang datang untuk belajar juga didominasi oleh mereka yang tidak diwajibkan tinggal di dalam pesantren.

Apakah Santri Zaman Dulu Harus Mukim?

Tidak semua, bahkan justru kebalikannya pada masa-masa awal. Namun Secara umum, kita bisa uraikan:

- Awal Mula Pesantren: Pada tahap awal, sistem belajar mengajar lebih menekankan pada hubungan personal antara Kiai (guru) dan murid. Santri yang datang dari jauh biasanya akan mencari tempat tinggal di sekitar rumah Kiai, atau bahkan di teras/masjid/mushalla, tetapi belum tentu dalam asrama yang terpusat dan terikat aturan ketat 24 jam seperti sekarang.

- Mukim Adalah Ide Pokok: Meskipun tidak selalu terstruktur dalam asrama, konsep dasar "mondok" (tinggal untuk belajar) atau mukim adalah ciri khas pesantren, yang membedakannya dari majelis taklim biasa, karena tujuannya adalah pembinaan karakter secara menyeluruh di bawah pengawasan Kiai.

- Kebutuhan: Kewajiban mukim secara ketat umumnya muncul seiring bertambahnya jumlah santri dan jarak rumah mereka yang semakin jauh, serta untuk menjaga disiplin dan fokus dalam belajar (pembinaan 24 jam).

Jadi, praktik Santri Kalong sudah ada sejak dahulu kala sebagai bagian dari dinamika belajar di lingkungan pesantren, yang memungkinkan masyarakat sekitar untuk tetap menimba ilmu tanpa meninggalkan rumah/pekerjaan mereka.

Baca Juga: Warga Antusias Ikuti Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan di Cisaat Sukabumi

Pesantren Baheula dalam Kacamata Modern: Mengurai Filosofi Boarding School Nusantara

Melihat kembali tata kelola dan filosofi hidup di Pesantren Zaman Baheula, kita dapat menyimpulkan bahwa ia adalah prototipe otentik Boarding School Nusantara. Institusi ini, meskipun sederhana secara fisik, menawarkan model pendidikan yang secara filosofis jauh lebih holistik dan mendalam dibandingkan banyak sekolah berasrama modern.

Perbedaan Fokus Pesantren pada Akhlak vs. Akademik

Pesantren Baheula memiliki tolok ukur keberhasilan yang berbeda. Jika boarding school modern diukur dari fasilitas yang mewah dan keluaran akademik yang cemerlang, pesantren tradisional diukur dari keluaran Akhlak (Budi Pekerti) dan Keberkahan Ilmu.

Kurikulum Inti pesantren tradisional berfokus pada Ilmu Agama dan Adab. Pembelajaran berpusat pada penguasaan Kitab Kuning (meliputi fiqih, tauhid, dan tasawuf) serta penanaman adab atau etika. Sementara itu, boarding school masa kini umumnya berfokus pada Ilmu Umum dan Keterampilan, mengintegrasikan kurikulum standar dengan pengembangan soft skill demi persiapan karier dan universitas.

Manajemen Asrama Zuhud vs. Kenyamanan & Program Pembentukan Karakter Khidmah vs. Outbound

Perbedaan paling mencolok terlihat pada manajemen asrama. Asrama di pesantren, yang disebut kobong, sangat identik dengan keterbatasan fisik. Bilik yang sempit dan minim fasilitas disengaja untuk melatih zuhud (kesederhanaan), empati, dan istiqomah (keteguhan hati). Keterbatasan ini adalah kurikulum terselubung. Sebaliknya, boarding school modern menekankan Fasilitas Lengkap, seperti kamar ber-AC, laboratorium canggih, dan sarana olahraga, dengan tujuan utama memberikan kenyamanan dan memfasilitasi pengembangan bakat secara terstruktur.

Baca Juga: Kobarkan Semangat Kepahlawanan: PLN IP Pelabuhan Ratu Teguhkan Komitmen Energi untuk Negeri

Pembentukan karakter di pesantren Baheula diwujudkan melalui praktik Khidmah atau pengabdian tanpa pamrih kepada Kiai dan pesantren. Khidmah adalah pelatihan langsung dalam tanggung jawab, kerendahan hati, dan mencari keberkahan sebuah konsep spiritual yang melekat erat.

Adapun boarding school modern umumnya mengandalkan program formal seperti Leadership Training dan Outbound, atau sesi coaching yang terstruktur untuk mengembangkan kepemimpinan dan keterampilan sosial.

Fleksibilitas Akses Peran Santri Kalong

Pesantren tradisional sangat adaptif terhadap kondisi sosial masyarakatnya. Santri Kalong adalah manifestasi dari Sistem Fleksibilitas ini. Mereka yang punya kewajiban di luar pesantren (sekolah formal atau bekerja) tetap dapat menimba ilmu agama di waktu-waktu luang, terutama malam hari.

Model ini sangat kontras dengan boarding school modern, yang pada dasarnya Wajib Mukim (menetap) dan menerapkan sistem ketat 24 jam, sehingga sulit mengakomodasi siswa yang memiliki kewajiban signifikan di luar komplek.

Secara keseluruhan, Pesantren Baheula adalah model pendidikan holistik purwarupa. Ia membuktikan bahwa investasi terbaik dalam pendidikan adalah pada kualitas hubungan spiritual dan moral antara guru dan murid (Kiai dan Santri), bukan semata-mata pada kemewahan infrastruktur fisik. Konsep boarding school modern sesungguhnya adalah adaptasi struktural dari tradisi mondok yang telah berusia berabad-abad ini, namun dengan penekanan yang bergeser dari akhlak menuju akademik.

Baca Juga: Kabupaten hanya 124 - Kota 28 Orang: Estimasi Kuota Haji Sukabumi Berkurang, Calon Haji Gelisah

Kemandirian Ekonomi Pesantren Model Swasembada di Priangan Timur & Santri Kalong, Mukim Berbaur dengan Nadi Masyarakat

Di Tasikmalaya pada zaman baheula, seingat penulis hingga era awal 80-an, banyak pesantren berdiri sebagai sebuah entitas yang hampir sepenuhnya mandiri, menciptakan ekosistem swasembada yang menopang kehidupan ratusan santri. Berbeda dengan institusi modern, santri yang datang untuk mondok (menetap) seringkali tidak perlu membawa bekal uang atau logistik yang memadai, cukup membawa badan dan beberapa helai pakaian, dan tentu saja niat untuk tholab ilmu. Kelangsungan hidup mereka dijamin oleh aset pesantren sendiri dan kedermawanan masyarakat.

Pesantren mengelola sawah, ladang, kolam ikan (seperti budidaya ikan mas khas Priangan), dan kadang memiliki ternak. Hasil dari pertanian, peternakan ikan, dan perkebunan ini menjadi sumber pangan utama. Sistem ini mengajarkan santri bahwa ilmu dan kehidupan tidak terpisah; santri belajar untuk makan dari hasil keringat sendiri dan berpartisipasi dalam mengelola hajat hidup pesantren, sebuah pelajaran berharga tentang kemandirian ekonomi.

Kehidupan santri baheula di Tasikmalaya baik Santri Mukim maupun Santri Kalong tidak pernah terisolasi dari masyarakat sekitar. Justru sebaliknya, pesantren adalah pusat aktivitas sosial. Para santri, melalui konsep khidmah yang diperluas, berbaur erat dengan masyarakat desa. Di pagi atau sore hari, mereka ikut serta membantu panen di sawah tetangga, atau menggarap kebun milik pesantren di kaki gunung.

Sebagai imbalannya, warga desa secara sukarela dan ikhlas menyalurkan sebagian hasil panen mereka (ngalap berkah) kepada Kiai dan dapur umum pesantren. Selain itu, santri senior juga berperan penting sebagai guru agama bagi anak-anak desa, mengajar mengaji Al-Qur'an dan dasar-dasar fiqih di tajug (musala kecil) desa, menciptakan jalinan ikatan yang kuat: santri adalah pengajar, dan masyarakat adalah penjamin logistik pesantren.

Baca Juga: Bupati Sukabumi Ajak Camat hingga Kades Layani Masyarakat Sepenuh Hati

Filsafat Hidup Santri Fokus Tanpa Beban Dunia

Filosofi di balik minimnya tuntutan logistik ini adalah agar para santri dapat memfokuskan seluruh perhatian dan energi mereka pada tholabul ilmi (mencari ilmu) dan pembinaan spiritual. Kiai memahami bahwa beban mencari nafkah atau mengurus logistik dapat memecah konsentrasi santri. Oleh karena itu, pesantren di Tasikmalaya menjadi semacam "zona bebas beban dunia" bagi para santri.

Mereka hanya perlu membawa niat yang lurus dan kesediaan untuk berkhidmah. Keseharian dihabiskan dengan mengaji Kitab Kuning di Masjid Tua yang dingin, berdiskusi di Kobong yang sederhana, dan mengabdi di lingkungan pesantren, semuanya terbebas dari kekhawatiran soal makan dan tempat tinggal sebuah kondisi ideal yang memungkinkan terciptanya generasi yang kokoh imannya dan teguh adab-nya.

Dari kesederhanaan Kobong yang dingin hingga kearifan sistem swasembada yang melibatkan pertanian dan khidmah masyarakat Tasikmalaya, Pesantren Zaman Baheula berdiri sebagai monumen spiritualitas dan kearifan lokal, juga warisan Sunda di daerah Priangan. Sistem ini berhasil melahirkan dua tipe pejuang ilmu Santri Mukim yang ditempa dalam disiplin 24 jam dan Santri Kalong yang gigih berburu ilmu di kegelapan malam.

Dengan filosofi yang mengutamakan adab di atas ilmu, dan keberkahan di atas materi, pesantren telah membuktikan diri sebagai model boarding school Nusantara yang tak lekang oleh waktu. Ia adalah benteng budaya yang mengajarkan kemandirian, gotong royong, dan fokus penuh pada ilmu agama. Warisan luhur ini menjadi pengingat bagi kita bahwa pendidikan sejati tidak diukur dari kemewahan fasilitas, melainkan dari kedalaman jiwa, keteguhan hati, dan kesinambungan hubungan batin antara guru dan murid.