SUKABUMIUPDATE.com - Melupakan citra klise sastra Sunda sebagai ranah yang hanya berisi tembang kecapi-suling yang melankolis atau petuah-petuah sepuh yang damai, sastra Sunda kontemporer justru menampilkan dirinya sebagai sebuah aksi punk rock yang menantang. Sastrawan Sunda modern bukanlah sekadar penjaga tradisi parahyangan yang lemes (halus), melainkan agen kebangoran yang menggunakan kelenturan dan keluwesan bahasanya untuk menusuk langsung jantung realitas sosial dan politik.

Mereka adalah pemain akrobatik kata yang dengan lihai melompat dari diksi karuhun (leluhur) yang agung ke istilah nyeleneh (aneh/nyentrik) yang paling tabu, mengubah kesantunan menjadi senjata satir yang tak terduga. Karya mereka bukan lagi sekadar pajangan di lemari kaca budaya, melainkan sebuah bom wacana yang meledak di tengah kemunafikan, memaksa pembaca untuk tertawa pahit sekaligus berkaca pada diri sendiri.

Godi Suwarna! Mendengar namanya, kita tak hanya teringat pada deretan penghargaan sastra bergengsi seperti Hadiah Sastra Rancagé tetapi juga pada sebuah teriakan lantang yang dibungkus dengan Bahasa Sunda nan puitis. Godi adalah sastrawan, aktor, dan sutradara, seorang multitalenta yang mendefinisikan ulang makna "bangor" (nakal atau pembangkang) dalam konteks budaya dan filosofi.

Baca Juga: Indonesia-Yordania Jalin Kerja Sama Strategis, PT Pindad Kembangkan Drone Militer Canggih

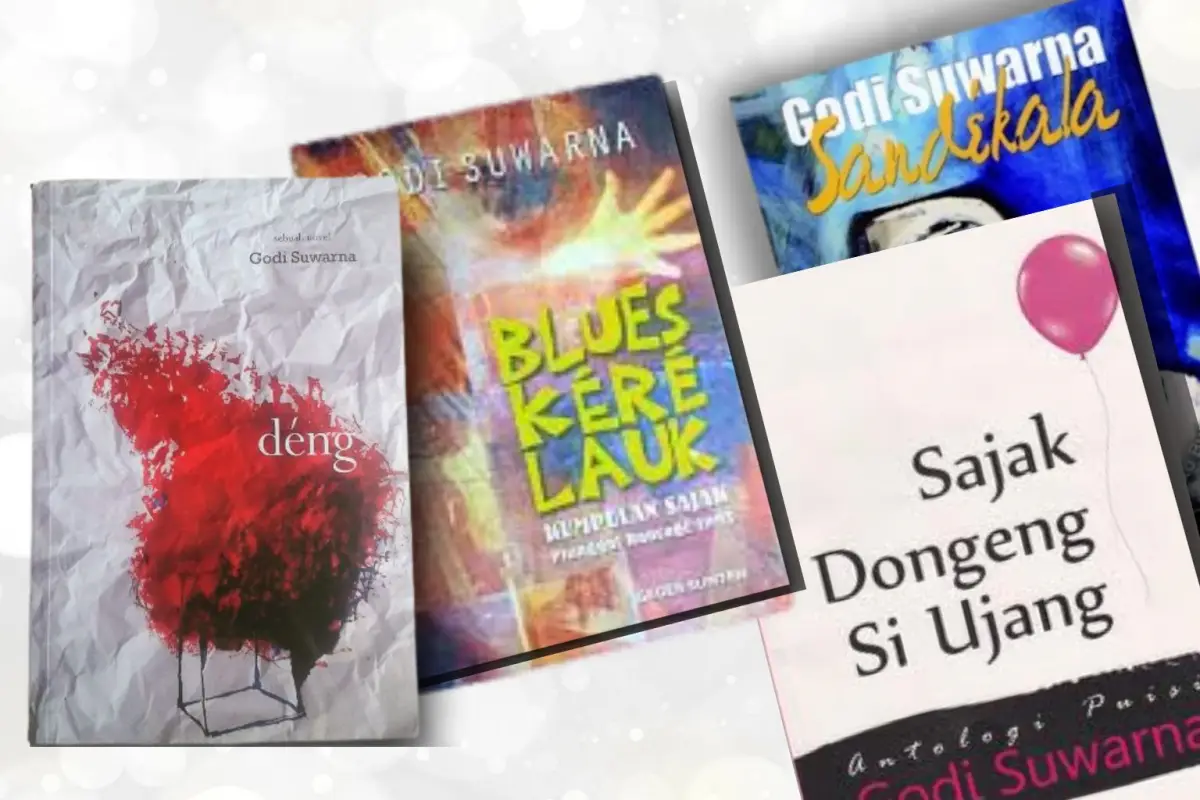

Godi lahir di Tasikmalaya pada 1956 dan merupakan seniman yang berakar kuat pada bumi Pasundan. Karyanya seperti novel Sandékala dan kumpulan puisi Blues Kere Lauk (Blues Si Miskin dari Laut) adalah rekaman pergulatan batin manusia di tengah terpaan modernisasi, kearifan lokal yang terancam, dan kritik sosial yang tajam. Konsistensi dalam menggunakan Bahasa Sunda, bahkan untuk topik berat, telah membawanya melanglang buana, membacakan puisinya di forum internasional seperti Berlin Arts Festival dan Europalia Arts Festival di Belgia, menjadikannya duta yang menegaskan bahwa bahasa daerah memiliki relevansi dan daya tarik global.

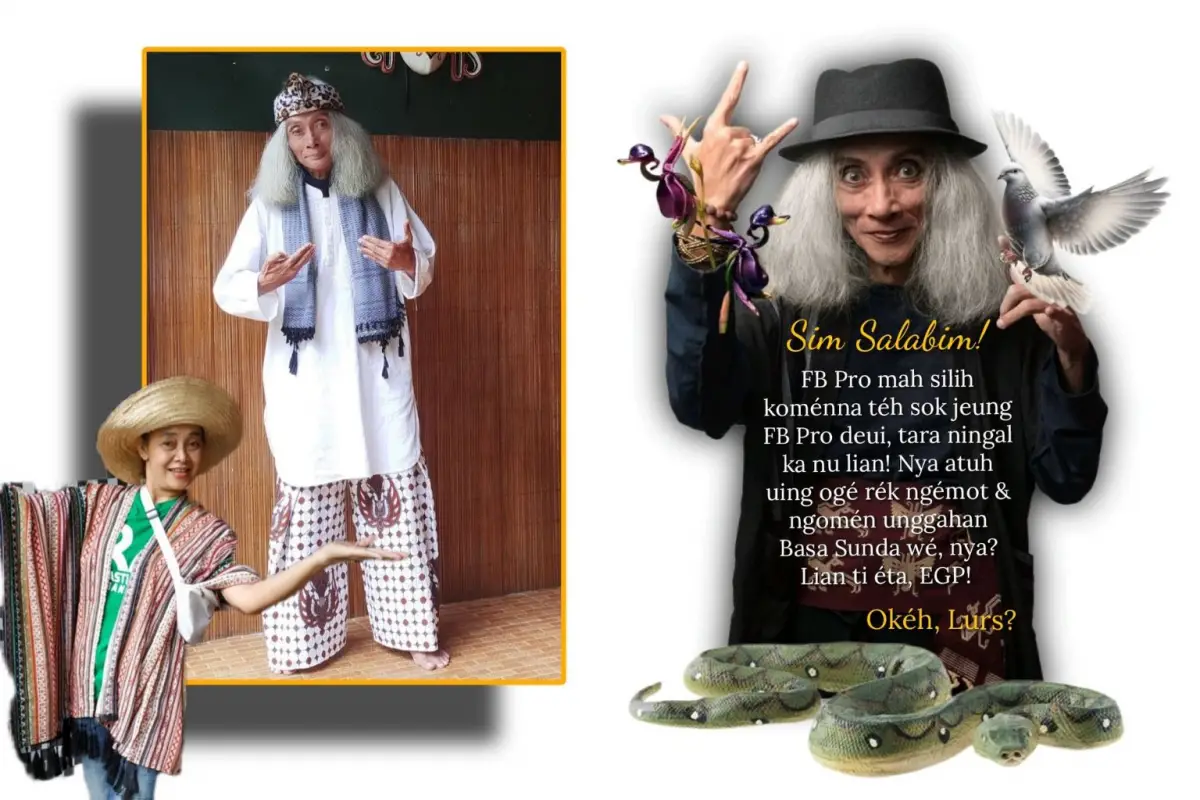

"Mendalami alam pikir Godi Suwarna, setiap kata Godi adalah sebuah refleksi, darinya kita belajar banyak tentang bahasa dan kehidupan" -Netizen (Foto Credit: Godi Suwarna)

"Mendalami alam pikir Godi Suwarna, setiap kata Godi adalah sebuah refleksi, darinya kita belajar banyak tentang bahasa dan kehidupan" -Netizen (Foto Credit: Godi Suwarna)

Figur Inspiratif ini memiliki karakter yang unik dan nyentrik adalah aset yang pernah diakui oleh mendiang W.S. Rendra sebagai aset penting sastra Nusantara. Keunikannya terletak pada kemampuannya mencampurkan unsur tradisional dan modern dalam karyanya, merekonstruksi cerita lama ke dalam bentuk baru yang nyeleneh dan seringkali diselipi anekdot serta humor yang berfungsi sebagai kritik filosofis tentang absurditas hidup, bisa dikatakan bahwa itu adalah Sisi Nyentrik dan Bangor yang Filosofis

Sisi "bangor filosofis" Godi terasa paling kuat di media sosial dan karyanya yang ringkas. Konsistensinya menggunakan Bahasa Sunda dalam unggahan Facebook adalah bentuk pembangkangan estetik, sebuah penegasan bahwa bahasa daerah mampu membahas apa pun, dari renungan eksistensial hingga kritik politik. Bahkan, sesame penyair seperti Binhad Nurrohmat mengatakan dalam sebuah unggahan di akun sosmednya “Sastrawan sunda yang Sunda itu Cuma Godi Suwarna”

Dalam genre Fiksi Mini (Fikmin) yang ia kuasai, kenakalannya semakin terasa lewat ironi yang dalam, "Nyarita ngeunaan kahirupan. Jiga budak leutik resep nyarita ngeunaan donat, bari manehna teu boga duit keur meuli gula." (Bicara tentang kehidupan. Seperti anak kecil yang senang bicara tentang donat, padahal dia tidak punya uang untuk membeli gula.) Kalimat santai ini menyentil mereka yang pandai berteori tanpa memahami realita.

Baca Juga: KDM Tegaskan Investasi Harus Selaras dengan Tata Ruang dan Karakter Sunda

Aksi Panggung dan Kesetiaan Pasundan

Di panggung teater, Godi adalah aktor dan sutradara andal, peraih Sutradara Terbaik Porseni Mahasiswa Tingkat Nasional (1981), yang mendirikan Sanggar Titik Dua di Ciamis sebagai pusat kegiatan seni dan budaya. Pertunjukan puisinya adalah perpaduan antara sastrawan puitis dan aktor eksplosif.

Ia tidak sekadar membaca, melainkan menghidupkan teks dengan energi penuh gairah, penguasaan vokal dinamis, dan aksentuasi Sunda yang kental. Meskipun telah menorehkan jejak global, Godi tetap menunjukkan kesetiaan luar biasa pada Jawa Barat. Godi Suwarna tidak hanya tampil di pusat kota besar seperti Bandung (tempat ia menimba ilmu di STB), tetapi aktif bergerak di daerah lain seperti Tasikmalaya (kota kelahirannya) dan Ciamis (pusat Sanggar Titik Dua).

"Di antara halaman-halaman Godi, kita temukan tawa pahit dan refleksi mendalam."

"Di antara halaman-halaman Godi, kita temukan tawa pahit dan refleksi mendalam."

Di Ciamis, ia menjadi motor penggerak upacara budaya tahunan Nyiar Lumar di Situs Astana Gede, menunjukkan komitmennya untuk menghidupkan budaya dari akarnya. Godi Suwarna adalah sosok langka, Si Kere Lauk yang bermartabat, yang dengan "kebangorannya" justru menyentil hati nurani kita agar kembali merenungkan akar budaya dan makna hidup yang sejati.

Godi Suwarna, yang dikenal dengan gaya bahasa yang nakal dan satir, menunjukkan "kebangoran" terbarunya melalui status Facebook yang secara jenaka menggeser isu politik serius ke ranah erotis kearifan lokal. Pernyataannya tersebut memunculkan diskusi riuh menyamakan "Pahlawan Pembangunan" dengan konsep kemampuan ereksi, sambil mengusulkan gelar lain untuk Ma Erot, seorang terapis tradisional khusus pria di Sukabumi. Paragraf satir ini diperkuat oleh komentar-komentar netizen yang ramai menyambut, mulai dari Ari Mergo yang menyandingkan pahlawan pembangunan dengan tukang bangunan, hingga Asep Rostaman yang menciptakan akronim baru GBHN (Garis Besar Haluan Negara) yang diplesetkan, sebuah interaksi yang membuktikan Godi berhasil membangun ruang diskusi yang cerdas namun penuh gelak tawa di atas isu yang tabu.

"Soal gelar 'Pahlawan Pembangunan' untuk Soeharto? Ah, eta mah perkara remeh-temeh, teu pati penting dibandingkeun jeung hakékat pembangunan anu sabenerna, pencelegengan! Jika pembangunan fisik dan politik adalah isu utama yang diperjuangkan kaum pria hingga mempertaruhkan kehormatan dan harga diri, maka saya setuju pisan kana usulan Kang Prab yén Ma Erot nu geus méré solusi tina kacelegengan téh pantes nampa gelar 'Ibu Pencelegengan Nasional'. Keur naon ngarebutkeun gelar pahlawan anu geus euweuh keur anu keur kénéh celegeng? Malah, kuring rék nyusul, mun pembangunan téh geus jadi concern nasional, maka kudu aya patung 'nu nyelegeng' di alun-alun Kabupaten Sukabumi, malah sakuduna mah di sakabéh alun-alun di Jawa Barat. Hapunten, bakating kuseurieus sareng kawilang pentingna ieu masalah, simkuring ngangge basa Indonesia supados pajabat UNESCO uningaeun."

Baca Juga: David Coverdale Pensiun Setelah 5 Dekade Bersama Whitesnake & Deep Purple

(Mengenai gelar 'Pahlawan Pembangunan' untuk Soeharto? Ah, itu perkara remeh-temeh, tidak penting dibandingkan dengan hakikat pembangunan yang sebenarnya, pencelegengan! Jika pembangunan fisik dan politik adalah isu utama yang diperjuangkan kaum pria hingga mempertaruhkan kehormatan dan harga diri, maka saya sangat setuju dengan usulan Kang Prab bahwa Ma Erot yang telah memberi solusi dari kacelegengan (tidak tegang/tidak berdiri) itu pantas menerima gelar 'Ibu Pencelegengan Nasional'. Untuk apa memperebutkan gelar pahlawan yang sudah tiada, untuk yang masih bisa celegeng (tegang)? Malah, saya mau mengusulkan, jika pembangunan sudah jadi concern nasional, maka harus ada patung 'yang tegang' di alun-alun Kabupaten Sukabumi, bahkan seharusnya di semua alun-alun di Jawa Barat. Mohon maaf, saking seriusnya dan saking pentingnya masalah ini, saya menggunakan Bahasa Indonesia agar pejabat UNESCO tahu.)

Mohon diperhatikan! Penggunaan diksi, istilah, dan frasa tertentu dalam Bahasa Sunda pada tulisan ini terutama yang mengandung unsur-unsur sensitif, vulgar, atau kegenitan harus dibaca dan dipandang semata-mata dari perspektif Sastra dan Kritik Sosial-Budaya.Penggunaan kata-kata tersebut merupakan bagian dari gaya bahasa satir, ironi, dan realisme kotor (dirty realism) yang seringkali digunakan oleh sastrawan untuk menembus batas-batas kemapanan, mengkritik kemunafikan sosial, serta menyingkap realitas manusiawi yang paling primal dan tabu (primal: menyingkap atau mengeksplorasi sisi-sisi keberadaan manusia yang paling mendasar, mentah, dan terkait erat dengan naluri).

Hal tersebut merupakan upaya untuk mendekonstruksi makna harfiah dan mengangkatnya menjadi alat retorika yang kuat dalam kerangka estetika kesusastraan. Dengan demikian, diksi-diksi yang dimaksud bukan ditujukan untuk penyebaran konten asusila, pelecehan, atau provokasi, melainkan sebagai objek kajian linguistik dan analisis tekstual sastra. Pembaca diharapkan mengapresiasi kebebasan berekspresi artistik penulis dalam tradisi literasi.