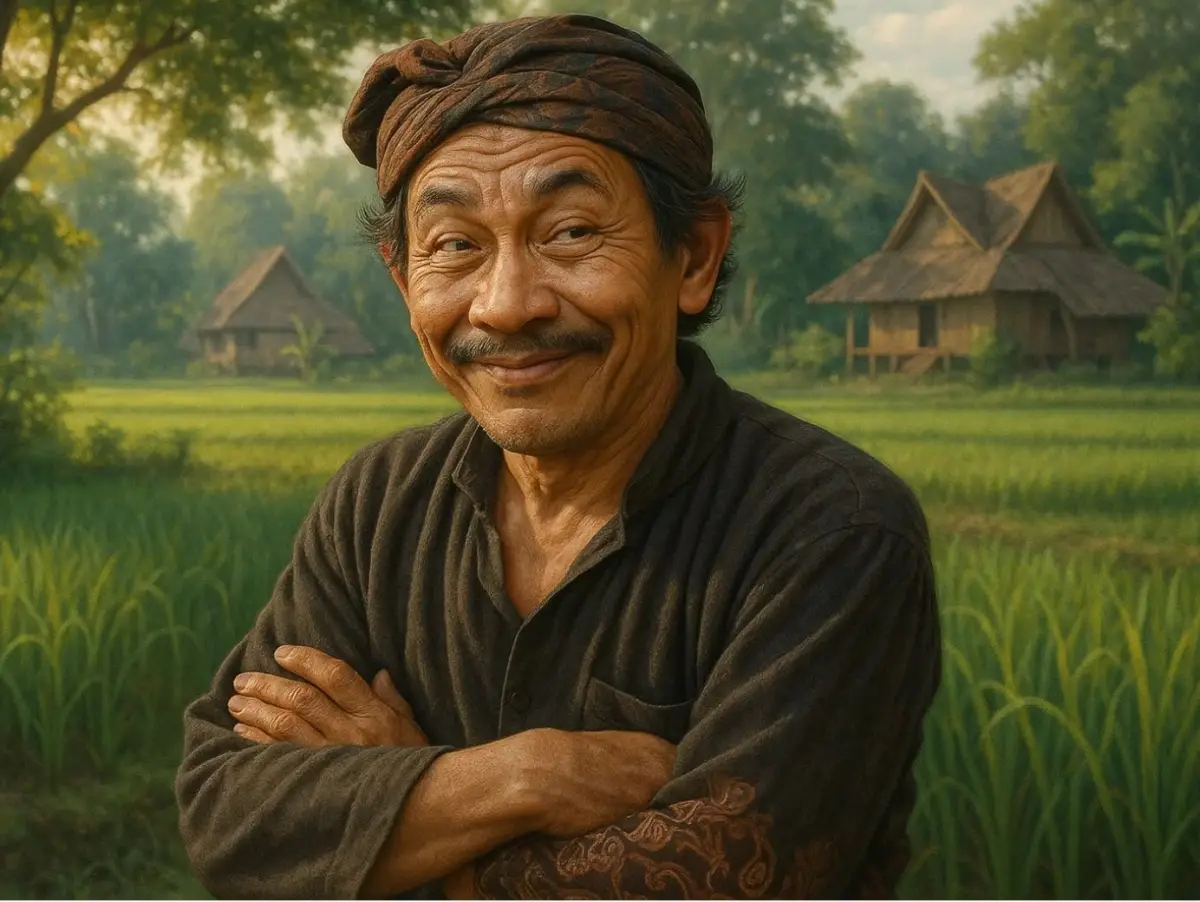

SUKABUMIUPDATE.com - Dalam khazanah budaya Sunda, nama Si Kabayan bagai dua sisi mata uang yang saling melengkapi. Di satu sisi, ia adalah tokoh legendaris yang menghibur sosok fiktif dari tradisi lisan masyarakat agraris Priangan sejak abad ke-19 yang digambarkan polos, jenaka, dan cerdik dengan logika "jungkir balik" yang lucu.

Dari cerita lisan di saung dan tepi sungai, kisahnya didokumentasikan secara akademis oleh Dr. Maria Coster-Wijsman dan Dr. Snouck Hurgronje, lalu dibukukan oleh C.M. Pleyte dalam "Pariboga" (1911), hingga dihidupkan di layar lebar oleh almarhum Didi Petet dengan karisma yang tak terlupakan.

Namun, di sisi lain, karakter Si Kabayan justru menjadi inspirasi bagi sebuah kritik sosial yang mendalam dan menggugah melalui lagu "Urang Sunda" karya Doel Sumbang. Lagu ini bukan sekadar hiburan, melainkan sebuah manifesto budaya yang menyoroti kegelisahan identitas orang Sunda di zaman modern.

Metafora Si Kabayan

Ah, seni klasik yang tak lekang zaman: ngalamun dan heuay. Dua aktivitas andalan yang mengisi jeda-jeda produktivitas dengan gemilang. Ngalamun itu ibaratnya road trip pikiran tanpa tujuan membayangkan gaji selangit tanpa apply kerjaan, merencanakan bisnis multimiliar sambil rebahan, atau menyusun strategi merebut hati si doi yang bahkan belum tahu kita ada.

Baca Juga: Wagub Erwan Tegaskan Komitmen Pemprov Jabar Dukung Program Makan Bergizi Gratis

Lalu ada si heuay, sang penguasa di penghujung meeting Zoom atau di tengah-tengah deadline yang menganga. Mulut menguap lebar, mata berkaca-kaca, seolah berkata pada dunia, "Ah, urang keur kumawula ningali jam nu melayang lambat pisan." Ini adalah bentuk protes halus tubuh terhadap rutinitas yang itu-itu saja.

Tapi hati-hati! Menurut Doel Sumbang, dua kebiasaan 'warisan leluhur' ini bisa jadi bumerang. Yang awalnya sekadar ngalamun 5 menit tentang masa depan gemilang, eh malah berlanjut jadi sesi calangap ngitungan bentang sepanjang sore. Yang rencananya cuma heuay sekali buat nyegat kantuk, ujung-ujungnya jadi teler melihat langit-langit kamar. Dulu, Kabayan bisa sukses dengan jurus lamunan dan kantuknya.

Tapi zaman now? Lamunan tidak jadi startup, dan heuay tidak melahirkan inovasi. Dua sekawan ini diam-diam adalah kurir yang membawa kita pada stasiun kababayan ketinggalan kereta zaman, hanya bisa menyaksikan orang lain berlari sambil sesekali... heuay lagi.

Doel Sumbang dengan jenius mengangkat karakter Si Kabayan yang dalam folklore-nya sering digambarkan suka "ngagerek ceuli" (mengorek telinga), "heuai nundutan" (menguap mengantuk), dan "diuk ngalamun" (duduk melamun) menjadi metafora untuk mentalitas pasif, puas diri, dan tidak progresif.

Baca Juga: Korban TPPO Asal Sukabumi di China Akhirnya Diselamatkan, Kini Aman di KJRI Guangzhou

Lirik-lirik keras seperti "Naha ngan saukur nu ngeusian kulon jawa / Naha ngan saukur lalajo bari ku menta" ("Kenapa hanya tinggal mengisi Jawa Barat? Kenapa hanya nonton sambil menengadahkan tangan?") menjadi tamparan yang menyadarkan. Doel mempertanyakan peran orang Sunda yang seolah hanya menjadi "penonton" dan "peminta-minta" dalam panggung nasional yang lebih besar.

Seruan untuk Bangkit "Tembongkeun Urang Sunda Oge Bisa!"

Inti dari lagu ini terletak pada kata kunci: "tembongkeun" (perlihatkan). Ini adalah seruan untuk aksi dan pembuktian. Doel mendorong orang Sunda untuk membuka mata dan telinga, lalu menunjukkan bahwa mereka juga bisa:

- "mela Nagara" (membela negara)

- "jadi pamimpin" (menjadi pemimpin)

- "nangtung ajeg jeung kawasa" (berdiri tegak dan berkuasa)

Kontras yang kuat ditunjukkan antara menjadi pemimpin versus hanya "unggeuk jeung kumawula" (manggut-manggut dan melayani). Ini adalah pesan tentang kedaulatan dan kemandirian yang ingin ditegakkan kembali.

Ngalamun? Heuay? Eta mah Sikabayan! Doel Sumbang mewanti-wanti urang Sunda ulah kababayan ku zaman. Waktuna hudang jeung buktikeun urang Sunda bisa!

Ngalamun? Heuay? Eta mah Sikabayan! Doel Sumbang mewanti-wanti urang Sunda ulah kababayan ku zaman. Waktuna hudang jeung buktikeun urang Sunda bisa!

Peringatan Keras Ancaman "Kababayan"

Bagian paling mengkhawatirkan lagu ini justru terletak pada pertanyaan reflektif "Mun urang kabeh reueus jadi urang Sunda / Pikiran deui naon nu dipikareueus" ("Kalau kita semua bangga jadi orang Sunda, pikir lagi apa yang bisa dibanggakan")

Doel mempertanyakan kebanggaan yang tidak berdasar. Kata "kababayan" yang berarti "tertinggal", "menjadi busuk", atau "tidak relevan" menjadi ancaman nyata. Jika mentalitas "Si Kabayan" berlanjut, orang Sunda akan tertinggal secara permanen dan tidak dianggap lagi dalam percaturan yang lebih besar.

Penutup yang Menggugah Eksistensi yang Harus Dibuktikan

Lagu ditutup dengan ajakan emosional "Sok buktikeun lamun enya urang Sunda teh aya keneh" ("Ayo buktikan kalau benar orang Sunda itu masih ada")

Kalimat "disebut aya da teu kaciri, ari disebut euweuh da loba keneh nu ngaku aya" menggambarkan kondisi eksistensi yang samar-samar diakui secara administratif tetapi tidak berkontribusi nyata, atau sebaliknya, banyak yang mengaku orang Sunda tetapi tidak menunjukkan jati diri yang positif.

Transformasi Makna dalam Dua Era

Si Kabayan sebagai tokoh folklore dan "Urang Sunda" sebagai lagu kritik sosial merepresentasikan dua fase kesadaran yang berbeda:

- Era Tradisional: Si Kabayan adalah representasi kecerdikan rakyat kecil yang harus bertahan dengan humor dan kecerdikan dalam sistem yang tidak selalu adil.

- Era Modern: Karakter yang sama menjadi metafora untuk kritik terhadap stagnasi budaya dan seruan untuk bangkit menghadapi tantangan zaman.

Lagu Doel Sumbang berhasil mentransformasikan karakter folklore menjadi cermin sosial yang tajam. Dari tokoh yang menghibur, Si Kabayan menjadi peringatan tentang bahaya mentalitas malas dan puas diri. Dari cerita rakyat, ia menjadi inspirasi untuk refleksi mendalam tentang identitas dan relevansi.

Inilah kekuatan seni yang sesungguhnya mengangkat warisan budaya bukan untuk sekadar dikenang, tetapi untuk dijadikan pelajaran dan pemicu perubahan. Seperti teriakan penutup Doel: "Hudang..kade ah / Ulah jadi sikabayan!" sebuah seruan abadi untuk bangkit dari lamunan dan membuktikan eksistensi yang bermakna.