SUKABUMIUPDATE.com - Wacana usulan gelar Pahlawan Nasional bagi Presiden RI ke-2, Soeharto, merupakan salah satu isu paling sensitif dan kompleks dalam kancah politik dan sejarah Indonesia. Setiap kali isu ini muncul, ia memicu polarisasi tajam antara dua kubu yang memiliki dasar argumen kuat. Satu sisi berfokus pada jasa pembangunan dan stabilitas yang signifikan, sementara sisi lain berpegangan pada catatan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat dan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) selama 32 tahun masa kepemimpinan Orde Baru. Kontroversi ini secara fundamental mempertanyakan definisi kepahlawanan dan integritas dalam konteks sejarah bangsa.

Perdebatan ini diperkuat oleh sentimen populer yang termanifestasi dalam frasa viral "Piye Kabare, Enak Zamanku, Toh?". Frasa ini, yang sering ditemukan di media sosial atau kendaraan, adalah refleksi dari nostalgia sosial di sebagian masyarakat. Mereka yang menggemakan sentimen ini sering merujuk pada masa Orde Baru yang menawarkan stabilitas harga, keamanan terkontrol, dan kepastian program pembangunan (seperti swasembada pangan dan infrastruktur yang masif). Frasa ini secara tidak langsung menyiratkan kritik terhadap dinamika dan ketidakpastian yang dialami di era reformasi dan demokrasi saat ini.

Pihak pendukung usulan berargumen bahwa kontribusi Soeharto terhadap pembangunan negara sudah melampaui batas kewajiban seorang pemimpin. Mereka menunjuk pada keberhasilan mengentaskan kemiskinan (meski definisinya dipertanyakan), penciptaan infrastruktur fundamental di seluruh pelosok negeri, hingga perannya dalam dunia militer. Bagi kelompok ini, jasa-jasa tersebut telah memenuhi syarat khusus dalam Undang-Undang Gelar Pahlawan sebagai sosok yang menghasilkan karya besar dan berdampak luas bagi kesejahteraan bangsa. Mereka berpandangan bahwa dosa sejarah tidak boleh menghapus seluruh prestasi yang telah dicapai.

Baca Juga: Keputusan Prabowo: Soeharto Masuk dalam 10 Nama Pahlawan Nasional Tahun Ini

Pihak pendukung usulan berargumen bahwa kontribusi Soeharto terhadap pembangunan negara sudah melampaui batas kewajiban seorang pemimpin (Foto:Instagram)

Pihak pendukung usulan berargumen bahwa kontribusi Soeharto terhadap pembangunan negara sudah melampaui batas kewajiban seorang pemimpin (Foto:Instagram)

Sebaliknya, kubu yang menolak keras berpusat pada kegagalan moral dan hukum Soeharto. Mereka berargumen bahwa gelar Pahlawan Nasional tidak boleh diberikan kepada individu yang secara luas diyakini bertanggung jawab atas kejahatan kemanusiaan dan otoritarianisme. Kasus-kasus seperti tragedi 1965/1966, Timor Timur, Peristiwa Talangsari, dan penculikan aktivis 1998 adalah luka yang tidak tersembuhkan. Lebih lanjut, praktik KKN yang masif dan sistematis secara substansial menggugurkan syarat umum tentang integritas moral dan keteladanan yang tinggi.

Titik Krusial Penafsiran Syarat Hukum

Sengketa hukum utama terletak pada penafsiran syarat umum dalam UU No. 20 Tahun 2009, yaitu “tidak pernah dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun” dan “memiliki integritas moral dan keteladanan yang tinggi.” Pihak pro teknis berargumen bahwa karena Soeharto meninggal sebelum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kasus KKN atau HAM, secara de jure (hukum formal), beliau memenuhi syarat.

Namun, pihak kontra menggunakan argumen de facto (fakta) dan moral. Mereka menyoroti laporan Komnas HAM dan temuan tim investigasi yang mengaitkan rezim Orde Baru dengan kejahatan serius. Memberikan gelar pahlawan kepada seseorang dengan beban moral seberat itu dianggap mengabaikan keadilan transisional dan melanggar semangat Reformasi. Bagi mereka, integritas moral adalah syarat kualitatif yang jauh melampaui formalitas putusan pengadilan.

Baca Juga: Laga Penentuan Grup C Liga 4 Seri 1, Kapten Persikabumi Optimis Hadapi Cimahi United

Kontroversi ini juga merupakan pertarungan politik ingatan. Setiap narasi, baik itu tentang stabilitas ekonomi maupun represi politik berusaha mendominasi ingatan kolektif. Sentimen "Enak Zamanku, Toh?" adalah upaya revitalisasi citra Soeharto di tengah generasi baru, sementara suara-suara aktivis dan korban adalah upaya menjaga api keadilan agar sejarah kelam tidak terulang. Keputusan final mengenai gelar ini akan menentukan narasi sejarah mana yang akan dilegitimasi oleh negara.

Jendral H.M. Soeharto, Mantan Presiden RI | Foto : Youtube @President Files

Jendral H.M. Soeharto, Mantan Presiden RI | Foto : Youtube @President Files

Kasus Serupa di Kancah Global

Dilema yang dihadapi Indonesia dalam kasus Soeharto bukanlah unik; ini adalah cerminan dari pergulatan global dalam mendefinisikan kepahlawanan. Di Afrika Selatan, peran F.W. de Klerk dalam mengakhiri apartheid sosok yang merupakan bagian dari rezim opresif dipertanyakan dalam konteks pahlawan sejati, mencerminkan ketegangan antara rekonsiliasi dan keadilan.

Demikian pula, di Inggris, warisan Winston Churchill dinilai ulang di mata generasi baru yang fokus pada rasisme dan kebijakan kolonialnya, bukan hanya kemenangan perangnya. Kasus-kasus ini menegaskan bahwa seiring perkembangan zaman, definisi pahlawan telah bergeser dari sekadar pencapaian fisik atau militer, menuju standar etika yang lebih tinggi, menuntut akuntabilitas terhadap pelanggaran HAM.

Perbandingan Kasus Kontroversial Pahlawan di Dunia

- Nelson Mandela vs. F.W. de Klerk (Afrika Selatan)

- Isu: Perdebatan mengenai peran dan gelar untuk F.W. de Klerk, Presiden kulit putih terakhir Afrika Selatan, yang bernegosiasi untuk mengakhiri apartheid dan membebaskan Nelson Mandela.

- Dilema: De Klerk mendapat Nobel Perdamaian bersama Mandela karena jasanya membongkar apartheid. Namun, banyak aktivis kulit hitam dan korban apartheid yang menolak De Klerk disamakan dengan pahlawan. Mereka berargumen bahwa De Klerk adalah bagian dari sistem opresif (apartheid) dan tindakannya adalah hasil dari tekanan global, bukan murni kebaikan moral.

- Relevansi dengan Soeharto: Kasus ini mencerminkan dilema rekonsiliasi versus akuntabilitas. Sama seperti Soeharto dianggap 'Bapak Pembangunan' yang juga represif, De Klerk adalah 'arsitek transisi' yang juga bagian dari kejahatan masa lalu.

Baca Juga: Nanas Bukan Sekadar Buah Tropis, Bukti Ilmiah Bromelain Senjata Biologis Lawan Kanker

- Winston Churchill (Inggris)

- Isu: Meskipun diakui sebagai pahlawan Perang Dunia II, warisan Winston Churchill menjadi kontroversial dalam beberapa tahun terakhir, terutama di kalangan generasi muda dan minoritas.

- Dilema: Churchill dipuja karena keberhasilannya memimpin Inggris mengalahkan Nazi. Namun, ia dikritik keras karena pandangan rasialisme yang kuat, kebijakan imperialistiknya yang berakibat pada bencana kelaparan di Benggala (India) pada 1943, dan penindasan terhadap gerakan kemerdekaan di koloni-koloni Inggris.

- Relevansi dengan Soeharto: Ini adalah contoh klasik bagaimana jasa besar dalam satu dimensi (perang/pembangunan) tidak bisa sepenuhnya menutupi cacat moral atau etika yang mendalam (rasisme/pelanggaran HAM) di mata generasi penerus yang lebih kritis.

- Christopher Columbus (Amerika Serikat) 🇺🇸

- Isu: Perdebatan mengenai monumen dan hari libur untuk Christopher Columbus sebagai 'penemu' Amerika.

- Dilema: Columbus lama dipandang sebagai pahlawan penjelajah yang membuka jalan bagi peradaban Barat. Namun, kritik keras muncul karena ia adalah simbol genosida, perbudakan, dan kolonialisme yang menghancurkan populasi asli Amerika. Banyak kota di AS kini mengganti Columbus Day dengan Indigenous Peoples' Day (Hari Masyarakat Adat).

- Relevansi dengan Soeharto: Kasus ini menunjukkan bahwa definisi 'pahlawan' tidak statis; ia berubah seiring waktu dan perubahan kesadaran moral masyarakat. Sama seperti Columbus, jasa pembangunan Soeharto mulai dilihat melalui lensa korban yang ditimbulkannya.

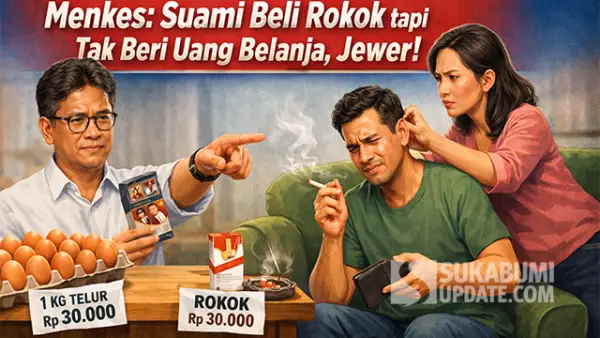

Proses pengusulan gelar Pahlawan Nasional adalah alur bertingkat yang diawali dari inisiatif masyarakat melalui Pemerintah Daerah, lalu diverifikasi oleh Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Daerah (TP2GD)

Proses pengusulan gelar Pahlawan Nasional adalah alur bertingkat yang diawali dari inisiatif masyarakat melalui Pemerintah Daerah, lalu diverifikasi oleh Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Daerah (TP2GD)

Mekanisme, UU, dan Regulasi Pahlawan Nasional

Penetapan Pahlawan Nasional di Indonesia diatur secara resmi dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan, serta Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010. Regulasi ini menjadi acuan tunggal yang mengatur semua persyaratan, termasuk harus memiliki integritas moral tinggi dan tidak pernah mengkhianati bangsa. Dalam kasus Soeharto, perdebatan hukum dan moral adalah bagaimana menimbang bukti de facto (fakta sejarah) pelanggaran HAM dan KKN terhadap bukti de jure (putusan pengadilan).

Baca Juga: Kuasa Hukum Korban Tanggapi Video Terdakwa Ojol Kasus Penyiraman Air Keras di Baros Sukabumi

Proses pengusulan gelar Pahlawan Nasional adalah alur bertingkat yang diawali dari inisiatif masyarakat melalui Pemerintah Daerah, lalu diverifikasi oleh Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Daerah (TP2GD). Setelah itu, berkas diteruskan ke Kementerian Sosial dan ditinjau oleh Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Pusat (TP2GP). Tim ini memiliki mandat untuk melakukan verifikasi mendalam terhadap seluruh rekam jejak calon, termasuk menimbang argumen pro dan kontra yang berkembang di masyarakat.

Rekomendasi dari TP2GP akan disampaikan kepada Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan yang bertindak sebagai penasihat Presiden. Dewan inilah yang melakukan pertimbangan final dengan bobot politik dan moral tinggi, sebelum diajukan kepada Presiden Republik Indonesia untuk keputusan akhir. Keputusan Presiden dalam kasus kontroversial seperti ini tidak semata-mata bersifat administratif, tetapi merupakan keputusan politik negara yang akan memiliki konsekuensi jangka panjang terhadap penafsiran sejarah dan penegakan HAM di masa depan.

Tantangan terbesar dalam kontroversi ini adalah keadilan transisional; bagaimana sebuah bangsa menghadapi warisan masa lalu yang represif. Pemberian gelar pahlawan tanpa penyelesaian yang memuaskan terhadap tuntutan korban HAM dapat dianggap sebagai impunitas yang dilegitimasi. Sebaliknya, penolakan total dapat memicu perpecahan di kalangan masyarakat yang mengenang jasa-jasa pembangunan. Solusi yang ideal mensyaratkan bahwa pengakuan atas jasa harus berjalan beriringan dengan pengakuan dan penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM.

Baca Juga: Untuk Para Pelancong, Wisata Edukasi Madu Trigona Hadir di Kawasan Pantai Karanghawu Sukabumi

Pada akhirnya, perdebatan mengenai gelar Pahlawan Nasional bagi Soeharto adalah ujian bagi kedewasaan demokrasi Indonesia. Ini bukan hanya tentang memberi gelar, tetapi tentang prinsip mana yang diutamakan oleh negara: Apakah stabilitas dan pembangunan yang dicapai secara otoriter lebih berharga daripada hak asasi manusia dan pemberantasan korupsi? Jawaban yang dipilih akan mendefinisikan standar moral bagi setiap pemimpin Indonesia di masa mendatang.

Baik suara yang merindukan keteraturan Orde Baru maupun jeritan yang menuntut keadilan bagi korban pelanggaran HAM adalah dua fakta sejarah yang sah dan tak terpisahkan dari sosok Soeharto. Oleh karena itu, gelar Pahlawan Nasional akan selamanya menjadi gelar yang dikandung oleh kontradiksi, sebuah pengakuan yang harus disandingkan dengan catatan kritis, demi menjaga kejernihan sejarah dan integritas moral bangsa.