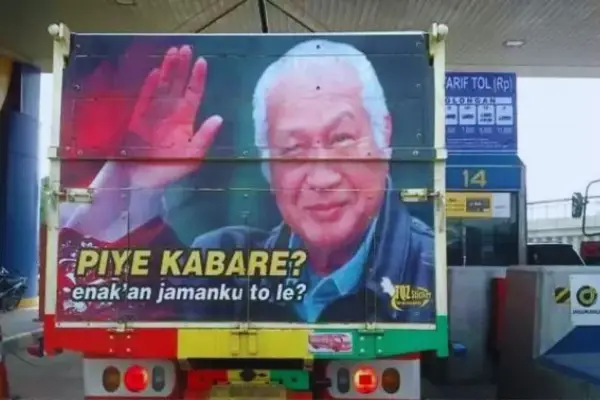

SUKABUMIUPDATE.com - Pengangkatan Presiden ke-2 RI, Soeharto, sebagai Pahlawan Nasional kembali memicu perdebatan publik, baik di pemberitaan media maupun media sosial. Isu ini merupakan pertemuan kompleks antara sejarah, memori kolektif, dan kepentingan politik.

Pihak pendukung menilai Soeharto layak mendapat gelar pahlawan berkat jasanya dalam pembangunan ekonomi, stabilitas politik, dan swasembada pangan. Dua organisasi besar, NU dan Muhammadiyah, juga menyatakan dukungan dengan alasan kontribusi konkret Soeharto terhadap kemajuan bangsa dan negara.

Namun, penolakan datang dari kelompok masyarakat sipil, aktivis HAM, akademisi, dan korban rezim Orde Baru yang menilai Soeharto identik dengan otoritarianisme, represi, pelanggaran HAM berat, serta praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang menyebabkan kejatuhannya pada 1998. Mereka menganggap pemberian gelar ini melukai keadilan dan menodai semangat reformasi.

Baca Juga: Termasuk Soeharto dan Gus Dur, 10 Tokoh Resmi Sandang Gelar Pahlawan Nasional 2025

Direktur DEEP Indonesia, Neni Nur Hayati, menilai pemberian gelar pahlawan nasional kepada Soeharto pada 10 November 2025 menimbulkan perdebatan luas di ruang publik. Isu ini menjadi topik hangat baik di pemberitaan media daring, cetak, maupun di berbagai platform media sosial seperti X, Facebook, Instagram, YouTube, dan TikTok.

“Pemberian gelar pahlawan nasional kepada Soeharto pada Senin (10/11/2025), masih menjadi perbincangan publik, baik di media maupun di ruang digital,” ujar Neni dalam keterangannya.

Berdasarkan hasil media monitoring yang dilakukan DEEP Intelligent Research, terdapat perbedaan sentimen antara media arus utama dan media sosial. “Sebanyak 73 persen sentimen positif muncul di pemberitaan media cetak, online, dan elektronik. Namun di media sosial, terutama Instagram, Facebook, dan YouTube, justru didominasi sentimen netral dan negatif,” jelasnya.

Neni menuturkan, pihaknya menarik data dari 5.989 pemberitaan di media massa serta 39.351 percakapan di media sosial dengan rentang waktu 1–10 November 2025 pukul 11.13 WIB. Adapun kata kunci yang digunakan antara lain Soeharto, Pahlawan Nasional, dan Tolak Soeharto Pahlawan Nasional.

Tujuan dan Pertanyaan Penelitian

Penelitian ini bertujuan menganalisis dinamika opini publik dan polaritas sentimen terkait wacana gelar pahlawan nasional bagi Soeharto, mencakup:

- Distribusi perbincangan di media sosial dan media mainstream.

- Pola sentimen positif, negatif, dan netral.

- Tema retoris dominan dalam dukungan atau penolakan.

- Perbedaan sentimen antarplatform.

Metode Penelitian

Penelitian menggunakan data kuantitatif dari:

- Media sosial: X, Facebook, Instagram, YouTube, dan TikTok.

- Media mainstream: media online, cetak, dan elektronik.

Data dikumpulkan pada 1–10 November 2025 dengan kata kunci “Soeharto”, “Suharto”, “Pahlawan Nasional”, dan “Tolak Soeharto Pahlawan Nasional”.

Hasil dan Temuan

Ditemukan 5.989 pemberitaan media dan 39.351 percakapan media sosial. Sentimen publik terbagi sebagai berikut:

|

Platform |

Positif |

Netral |

Negatif |

|

Media online/cetak/elektronik |

73% |

6% |

21% |

|

X (Twitter) |

71% |

20% |

9% |

|

|

26% |

38% |

35% |

|

|

13% |

58% |

29% |

|

YouTube |

23% |

38% |

39% |

|

TikTok |

26% |

57% |

16% |

Sentimen positif didominasi oleh narasi dukungan NU dan Muhammadiyah yang menilai Soeharto sebagai penjaga stabilitas nasional dan tokoh pembangunan ekonomi.

Sebaliknya, sentimen negatif menyoroti pelanggaran HAM, represi politik, dan praktik KKN. Kritik juga diarahkan pada upaya “menormalisasi” pelanggaran masa lalu melalui gelar pahlawan nasional.

Menurut Neni, polarisasi di ruang digital terlihat jelas. Di satu sisi, terdapat narasi positif yang banyak didukung oleh dua organisasi besar, yakni Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, yang menyoroti kontribusi Soeharto terhadap kemajuan bangsa dan pembangunan nasional. “Bahkan Muhammadiyah menyebut Soeharto sebagai bibit Muhammadiyah yang memberikan legitimasi moral dan sosial bagi para pendukungnya,” kata Neni.

Namun, di sisi lain, muncul pula narasi negatif yang berasal dari kalangan masyarakat sipil dan akademisi. Mereka menilai pemberian gelar tersebut mengabaikan catatan pelanggaran berat hak asasi manusia (HAM) serta pembatasan kebebasan berekspresi di masa Orde Baru. “Pemberian gelar ini dianggap membuka luka sejarah baru dan menjadi tanda kemunduran demokrasi, bahkan dianggap sebagai pengkhianatan terhadap agenda reformasi,” ujarnya.

Neni menegaskan, polarisasi ini menunjukkan bahwa pemberian gelar pahlawan nasional kepada Soeharto bukan sekadar soal pengakuan sejarah. “Ini adalah pertarungan narasi yang mendalam tentang identitas bangsa, keadilan, dan masa depan demokrasi kita,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan pentingnya pemerintah melihat dinamika opini publik secara menyeluruh. “Perbedaan signifikan antara media mainstream dan media sosial menegaskan pentingnya memahami opini publik secara holistik. Pemerintah seharusnya mempertimbangkan kompleksitas sentimen ini karena keputusan yang diambil akan berdampak jangka panjang, terutama bagi generasi muda dalam memahami sejarah,” kata Neni menambahkan.

Menurutnya, jika normalisasi terhadap pelanggaran masa lalu dibiarkan, hal itu bisa berisiko melukai rasa keadilan dan menghambat proses rekonsiliasi yang belum tuntas.

Secara keseluruhan, sentimen publik mengenai gelar Pahlawan Soeharto mencerminkan ketegangan antara "memori kolektif" yang terfragmentasi, di mana satu sisi mengenang "kejayaan" pembangunan dan stabilitas, sementara sisi lain menuntut keadilan atas pelanggaran HAM dan korupsi. Keputusan akhir perlu merangkum kedua dimensi ini dengan bijaksana, memastikan bahwa nilai-nilai Pancasila dan konstitusi tetap menjadi panduan utama.